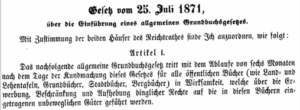

Mit Gesetz vom 25. Juli 1871 wurde vom Reichsrat der k.k. Monarchie die Einführung eines allgemeinen Grundbuchsgesetzes beschlossen. Dies war ein grundlegender Schritt für die Modernisierung der Verwaltung des Reiches. Grundlegend für die Rechtssicherheit und für die Bürgernähe. Es entstand damit für alle Länder des Reichsgebietes ein „Hauptverzeichnis für Grund und Boden und aller damit verbundenen Rechte“. Die Länder wurden durch das Gesetz beauftragt, eigene Grundbuchsanlegung-Landesgesetze und Durchführungsverordnungen zu beschließen.

Agrarbehörde und Landesagrarsenat verschweigen alle Anlegungsgesetze. In keinem Verfahren wird darauf Bezug genommen. Die nirgends kodifizierte Rechtserfindung zu den Bezeichnungen ist ihre Rechtsgrundlage. Einzige öffentliche Darstellung und Ausnahme ist die verfälschende und verkürzte Wiedergabe der Anlegungsverordnung zum GALG § 34 (4) und (6) durch den Landesbeamten Doz. Dr. E. Lang in seinem Buch Agrarrecht II, das zum Teil auch aus dem Landeskulturfonds finanziert wurde. Er übergeht das aGG 1871 und die Vollzugsinstruction 1872 vollständig. Es wird zu Unrecht, leider auch vom VwGH, als wissenschaftliche Literatur zitiert.

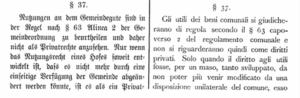

1871 Allgemeines Grundbuchsgesetz (aGG)

>>Allgemeines Grundbuchsgesetz>>

Die hier normierten Regeln gelten für alle öffentlichen Bücher, die dingliche Rechte aufzuzeichnen haben.

Die im Grundbuch einzutragenden Rechte:

Dingliche Rechte und Lasten und Miteigentum mit Quoten und die Möglichkeit der Sonderbestimmung für Miteigentum ohne Quoten

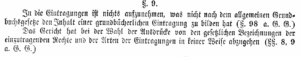

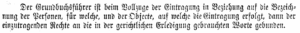

1872 Instruction zum Vollzuge des allgemeinen Grundbuchsgesetzes

Instruction zum Vollzuge des allgemeinen Grundbuchsgesetzes

Die zentralen Grundsätze für alle Bezeichnungen:

Die Verwendung der gesetzlichen Bezeichnungen für Personen, Objecte und Rechte nach dem gerichtlichen Wortlaut war bindend vorgesehen. Dies widerlegt die Rechtserfindung der Landesverwaltung vollständig. Gutdünken, Beliebigkeit und Interpretation von Bezeichnungen sind denkunmöglich.

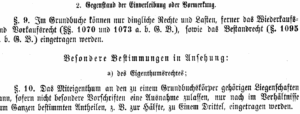

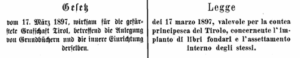

1897 Grundbuchanlegungs-Landesgesetz (GALG)

Grundbuchanlegungs-Landesgesetz

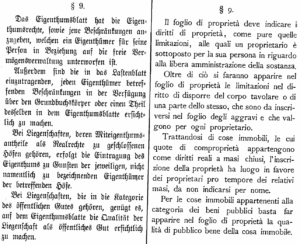

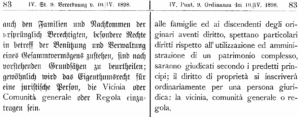

Miteigentum und Gemeinschaftseigentum:

Gegenstand und Gang der Ehebungen und geschlossener Hof:

Der k.k. Kataster gemäß dem Gesetz von 1787 war die Grundlage aller Erhebungen. Als Erstes wurde nach GALG § 22 (1) die personelle Zusammensetzung der Kommission bei den Erhebungen festgelegt. Der Anlegungs-Kommissär musste zwei gewählte Gemeindevertreter beiziehen. Als Zweites musste nach GALG § 23 (1.) die Vollständigkeit der Verzeichnisse der Liegenschaften und der Katastralmappe geprüft werden. Nach diesen technischen Schritten musste gemäß GALG § 23 (2.) als erste sachbezogene Handlung der Kommission der Bestand der geschlossenen Höfe festgestellt werden. Die Ermittlung der bestehenden Rechte nach GALG § 23 (3.) war damit verbunden. Diese Priorität ist als Zeichen hoher Wertschätzung der Bedeutung der Landwirtschaft durch den Gesetzgeber zu verstehen.

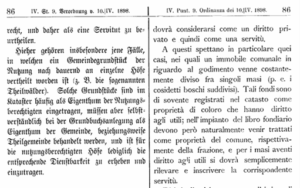

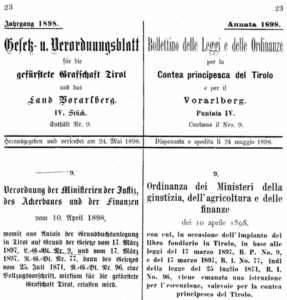

1898 Grundbuchanlegungsverordnung

Die Bedeutung dieser Verordnung wird durch die Autorenschaft der Ministerien für Justiz, Ackerbau und Finanzen besonders hervorgehoben.

Grundbuchanlegungsverordnung 1898

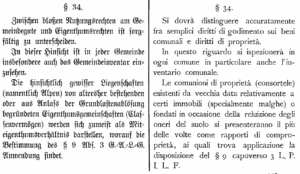

Gemeinschaftliche Nutzung

Hier ist die logische Trennung von Eigentumsrecht und Nutzungsrecht festgeschrieben.

Für die gemeinschaftliche Nutzung von Grundbuchskörpern gab es zum Zeitpunkt der Grundbuchsanlegung nur zwei grundsätzliche Möglichkeiten: Einerseits die Nutzung von privatem Gemeinschaftseigentum oder andrerseits die Nutzung von Gründen, die sich im Eigentum von Gemeinden oder Gemeindeteilen befanden. Die Ausführung der Verbücherung dieser beiden Rechtsformen ist gesetzlich normiert, eindeutig und unverwechselbar.

Gesetzliche Bezeichnungen

Siehe die Muster B-Blätter

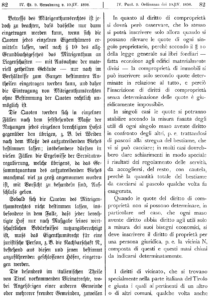

Gemeinde/Gemeindeteile:

Eigentümer und Eigentumstitel sind durch die Verwendung der gesetzlichen Bezeichnungen nach dem gerichtlichen Wortlaut im B-Blatt gemäß aGG VV § 9 hinreichend beschrieben.

Nutzungsrechte sind gemäß GALG AVO § 37 ausgewiesen

Privates Gemeinschaftseigentum

Bäuerliches Gemeinschaftseigentum ist jedenfalls gemäß GALG § 24 Bestandteil eines geschlossenen Hofs und als Miteigentumsverhältnis nach GALG § 9 (3) zu verbüchern. Es gab zwei Möglichkeiten, Miteigentum mit Quoten in § 34 (4) und den Ausnahmefall gemäß aGG § 10, Gemeinschaftseigentum ohne Quoten in § 34 (6). Die Miteigentümer wurden nicht namentlich angeführt, sondern unter der Einlagezahl der bestimmt anzuführenden geschlossenen Höfe intabuliert. Das ist eine „conditio sine qua non“. Fehlen diese Angaben, dann liegt von Gesetz wegen kein bäuerliches Gemeinschaftseigentum vor.

Eigentümer sind selbstverständlich auch nutzungsberechtigt. Dies wurde daher nicht gesondert angeführt.

Nutzungen am Gemeindegut